ネットワークのなかでも一番多用されている機器である「スイッチ」。でもどんな視点で何を選べばいいかに悩んではいませんか?そこで、本記事では、アライドテレシスのスイッチをわかりやすく整理。これを読めば、あなたのネットワークに“ちょうどいい”スイッチ選定に役立つヒントがきっと見つかります。

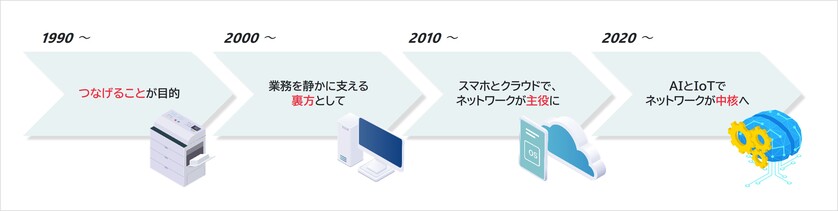

ネットワークの歩みとともに変わる「つなぐ」の意味

かつて、企業においてネットワークは社内PCとサーバーをつなぐ「裏方のインフラ」でした。しかし、技術の進歩とともに通信量は飛躍的に増大し、ネットワークの重要性がますます高まっています。加えて、 IoTやリモートワーク、クラウド、生成AIといったネットワークの新たな使い方が始まったことで、ネットワークは企業活動の“土台”から“原動力”へと変化が求められています。

ここでは、そんな企業ネットワークの変遷をいまと比較しながら 10年単位でざっくりふりかえってみましょう。

1990年代―「つなげること」が目的

USBドライブなどの物理的な外部メディアにデータをコピーし持ち運んだ、いわゆる「スニーカーネットワーク」の90年代前半から、ネットワークを介してデータを送受信したり、ファイルサーバーなどにアクセスするようになった90年代後半。インターネットへの接続は、セキュリティの観点から最小限にとどめることが一般的でした。さらに、接続される端末もサーバー以外はデスクトップPCやプリンター程度だったため、「とにかくつながっていればOK」という感覚だったのです。

2000年代―業務を静かに支える「裏方」として

グループウェアの利用や業務システムの高度化により、ネットワークは社内業務の基盤として定着しました。社外への接続も主な用途はメールの利用にとどまり、添付するファイルの容量も、おおまかですが換算するといまの10~20分の1程度でした。そのなかで、ADSL(電話回線を使ったインターネット接続)や光回線の普及で通信速度は向上したものの、当時のデータ量で ネットワークに求められていたのは「そこそこの性能で“十分”」だったのです。

2010年代―スマホとクラウドで、ネットワークが「主役」に

スマートフォンやタブレットの登場で社外から社内ネットワークへのアクセスが可能になったほか、接続される端末の台数も一気に増加しました。さらに、会議システムやファイルの共有など、業務で使うサービスがクラウドに移行したことで、「いつでも・どこからでも安定してつながる」ことが求められるようになりました。さらに、10年代後半には、今まで無縁とも思われていたような監視カメラや温湿度センサー、入退室管理機器といったあらゆるモノがネットワークにつながる時代となったことで、ますますネットワーク自体の重要性が増してきたのです。

2020年代―AIとIoTでネットワークが「中核」へ

ネットワークを使えることが前提となったいま、IoTでさえも接続できること自体がゴールではなく、“使える”ことが求められるようになりました。集積したデータをAIがリアルタイムで分析し、たとえば在庫の最適化や異常の早期検知といった、即時の制御や判断に活用されるようになっています。 こうしたAIを活用したビッグデータの通信を支えるためにも、ネットワークにはこれまで以上の高速性や柔軟性が求められています。

単なる“つなぐ仕組み”ではなく、業務を最適化し、ビジネスを支える“中核”へ――ネットワークの重要性は、ますます高まっています。

そのスイッチ、何年前のものですか?

さまざまなものがネットワークにつながり、その重要性が高まる中で、通信を根底から支えているのが「スイッチ」です。

ネットワークが遅いと「Wi-Fiのせい?」と思われがちですが、実際にはその“ひとつ上”、つまりスイッチの処理能力や設計が原因であるケースが少なくありません。無線LANアクセスポイントで収集されたデータも最終的にはスイッチを通って通信されているため、スイッチでの処理が追いつかなければ、どれだけ高速な回線や最新の端末を使っていても、通信全体が詰まってしまうのです。

特に、家庭と違い多くの通信が発生する会社などでは、全フロア・全部署・全端末の通信が集中していく部分でもあり、ボトルネックになれば、ネットワーク全体の遅延、ひいては業務に影響を及ぼします。

しかも、スイッチのスペックは“見た目ではわかりにくい”ため、5年・10年前に導入したままのケースも多く、気づかぬうちに「時代遅れのネットワーク」になっていることも…。

こうした状況だからこそ、用途や規模に合わせて最適なスイッチを選ぶことが重要です。

ここからは、アライドテレシスの各シリーズを用途別に紹介し、どのスイッチが“ちょうどいい”かを見ていきましょう。

用途に合わせて選べる、多彩なスイッチシリーズ

アライドテレシスのスイッチは、用途や規模に応じて最適スペックを選べる多彩なシリーズがそろっています。ここでは、各シリーズとその特徴をわかりやすくまとめました。

xシリーズ

多機能をコア~エッジまでーー

シリーズの中でもバリエーションが豊富、また高性能な機能の搭載と高い可用性がポイントです。例えば、VCS(バーチャルシャーシスタック)などの冗長化により、万が一障害が発生しても業務を止めないネットワーク環境の構築に役立ちます。

また、高い拡張性も備えているため、将来のネットワーク拡張やトラフィックの増加に柔軟に対応することができます。

SE/SHシリーズ

機能とコスパのいいとこどりーー

充実した基本機能と安定性はそのままに、必要な機能に絞ることで導入しやすい価格を実現。高いコストパフォーマンスにより、限られた予算でも導入を検討しやすいシリーズです。

セキュリティ機能や省エネ設計も備えており、日常的なネットワーク運用をしっかり支えます。

GS/FSシリーズ

シンプルで扱いやすさバツグンーー

必要な機能はしっかり備えつつ、導入や運用の負担を抑え、手軽に安定したネットワーク環境を構築できます。シンプルさはそのままに、現場で便利なファンレスやPoE給電といった機能も充実しています。コストを抑えながらも、安定したネットワーク環境を手軽に構築できる点が魅力です。

IEシリーズ

工場や設備インフラにもってこいーー

過酷な環境でも安定して稼働できる高信頼性・耐環境性に優れたモデルのため、広い温度範囲に対応しているほか、粉塵などの厳しい条件下でも安心してご利用いただけます。

また、標準的なDINレールの設置にも対応しているなど、設置場所の制約があっても柔軟にネットワークを構築できます。

アライドテレシスのほとんどのスイッチは、標準で5年保証が付帯しています。加えて、保守バンドル製品やサポートチケットによって、充実したサポートを提供してるため、長期にわたり安定したネットワーク運用を支えます。

ちょっと一息 ~アライドテレシス スイッチのデザイン~

実は、スイッチにも“こだわりのデザイン”があります。

まずアライドテレシスのスイッチは筐体の色がグレー。これは、オフィスや設備環境になじみやすく、埃も目立ちにくい色合いとして選ばれているのだとか。※諸説あり(笑)

そして、オーバーレイといわれる 筐体にラインで入っている色は、xシリーズは黄色、SEシリーズは緑といったようにシリーズごとに色分けがされています。しかし以前は、このオーバーレイが虹色(レインボー)だったのだとか…(私も初めて知りました!)

せっかくなので画像を…と思ったのですが、昔すぎて当時のデータシートしか見つけられませんでした(泣)。画質は荒いですが、、、きれいなレインボーですよね!?

長くアライドテレシスを知っていただいている方には、もしかしたら懐かしいと感じてくださる方もいらっしゃるのではと想像します。

ラックの中に混在する機器のなかで、見つけやすいとも言っていただけるこの筐体。よかったらどんな製品で、オーバーレイが何色か、探してみてくださいね!

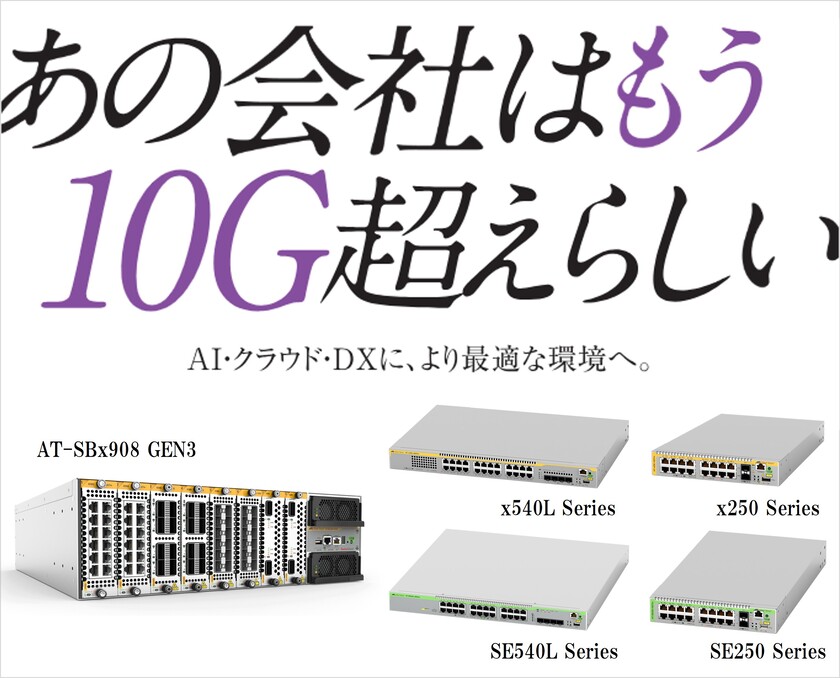

次世代ネットワークに向けたコア・スイッチー「SwitchBlade x908 GEN3」

ここまでは、ネットワークの変遷、そして当社スイッチのシリーズを「できること」を交えてご紹介してきました。

そして、いまスイッチに求められているのは、DXや生成AIの活用といった「未来も見据えたスペック」。

これからの数年で、通信速度や接続台数がさらに増えることを考えると、性能に余裕があり、拡張性も高いスイッチを選ぶことが欠かせません。

コンパクトでも柔軟性と拡張性に優れたコア・スイッチが登場

未来を見据えたスペックが求められるなか、「SwitchBlade x908 GEN3(AT-SBx908 GEN3)」 は導入のしやすさと将来の拡張性を両立したコア・スイッチです。導入場所のスペースや予算に制約がある環境でも、必要なところから無理なく導入でき、ネットワークの成長にあわせて柔軟に拡張できます。

スモールスタートで無理なく導入&柔軟に拡張

自由にモジュールを組み合わせて幅広く使えるシャーシ型スイッチのため、必要最小限の構成(スモールスタート)が可能で、事業の成長や利用する端末・サービスの増加に合わせて、柔軟に拡張できます。

予算に制限があるなかでも、必要な時に、必要な分だけを検討できます。

400Gbps対応で大容量データもスムーズに

解析や学習のために大量のデータを扱うAIやクラウドサービスは、ネットワークやサーバーに意外と大きな負荷をかけます。

そんな重い処理でも、高密度・大容量通信でストレスなく通信ができます。

省スペース設計

一般的なコア・スイッチに比べ 3Uサイズとコンパクトなため、限られたラックのスペースを効率的に使えます。

フル機能を備えながら場所を取りすぎず、物理的な制約のある場所でもスムーズに導入することが可能です。

「AT-SBx908 GEN3」

- ポート帯域最大400G、スイッチング容量12.8Tbps

- 高さ3Uの省スペースで高密度にポートを搭載可能なアドバンスド・レイヤー3・モジュラー・スイッチ

今後、どんなシーンでネットワークは成長していくのか?

それでは今後、高速通信や柔軟な拡張性はどんなところで必要となってくるでしょうか?各業種に落とし込んだ形で想定される課題と実現できるポイントをまとめてみましたので、チェックしてみてください!

【企業】

業務効率や生産性の向上が求められる企業では、社内ネットワークの通信遅延や不安定さが業務に直結します。Web会議が途切れたり、資料が重くて開けないと、従業員の時間や顧客対応に影響が出る可能性があります。

- 複数拠点や部署間のデータ連携を効率化し、業務フローを円滑に

- 小規模データセンターやサーバールームにも収まる設計で、将来的な拡張にも柔軟に対応

【製造】

製造業では、工場内のIoT機器や生産ラインのシステムが常に安定して動作することが求められます。ネットワークの遅延や停止は、生産効率の低下だけでなく納期遅延といった事業への影響、企業全体の信頼性にも直結します。

- 生産ラインやIoT機器を安定して稼働させ、止まらない製造現場を実現

- 高温や粉塵など過酷な環境でも利用できる堅牢なネットワーク基盤を構築

【医療】

医療現場では、診療の質とスピードが患者の命に直結します。特に、電子カルテや医用画像、検査データのやり取りにおいて、通信の遅延や不安定さが診療効率に大きな影響を及ぼします。

- 高精細な医用画像や電子カルテの高速転送でスピーディーに情報を共有

- 冗長化により万が一の障害時にもネットワークを止めず、継続的な医療サービスを提供

【教育機関】

オンライン授業や研究活動が増える中、学内外からのアクセスが集中すると、授業や研究データの送受信が滞るリスクがあります。学生や教職員がストレスなく学習や研究に集中できる環境を維持するためには、ネットワーク全体の安定性と高速性が不可欠です。

- 大容量の動画授業や研究データをスムーズに転送し、学習や研究を止めない

- 学内ネットワーク全体の柔軟な拡張・再構成に対応

【自治体】

自治体や公共機関では、住民サービスの向上と業務の効率化が求められます。なかでも、クラウドサービスの利用や住民からのアクセス集中時において、ネットワークの安定性が重要です。

- 災害時やイベント時など、公共Wi-Fiへの接続集中による通信量の増加にも柔軟に対応

- 住民情報や行政データのセキュリティを確保し、安心・安全な情報管理を実現

進化するスイッチが、ネットワークの未来を支える

ネットワークの“中核”であるスイッチは、通信の安定性や速度を左右します。

ここまででご覧の通り、アライドテレシスでは、高性能なコア・スイッチからフロアスイッチまで、さらにはPoEやマルチギガ対応などさまざま提供しています。きっとあなたの現場にぴったりの一台を選ぶことができます。

安定した通信環境を実現し、業務や学習、医療、行政サービスなど、さまざまな現場をしっかり支える――それがアライドテレシスのスイッチの魅力です。

- 本記事の内容は公開日時点の情報です。

- 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

ネットワークのお困りごと、まずは相談してみませんか?

現状の把握から課題の解決まで 一緒に考え抜きます!

- どうしたいいかわからないから、とにかく相談に乗ってほしい!

- サービスやソリューションについて、もうすこし聞いてみたい。

- 新しいツールを取り入れたけど、通信が遅くて使えない…。

- 他ベンダーを使っているけど、アセスメントや保守をお願いしたい。

ネットワークのお困りごと

まずは相談してみませんか?

何から始めればいいのか分からずに悩んでいる方、サービスやソリューションについてもう少し詳しく聞きたい方、まずはお気軽にご相談ください!

現状の把握から課題の解決まで、私たちが一緒に考え抜き、最適なサポートをご提案いたします。

とは?

とは?