ゼロトラストセキュリティ

ゼロトラストセキュリティ導入記~今なすべきセキュリティ対策のコツ~

2021.11.25

第10回

ログ監視と今後のゼロトラストセキュリティへの取り組み

アライドテレシスが導入したゼロトラストセキュリティの具体例をもとに、その詳細を紹介する連載の最終回。ゼロトラストセキュリティを実現する要素の「ログ監視」についてと、今後のゼロトラストセキュリティへの取り組みを紹介する。

セキュリティログの監視・管理を統合へ

これまでにゼロトラストセキュリティ1を構成する要素として、アクセス制御やエンドポイントセキュリティ、ユーザー認証に関するアライドテレシスの取り組みを紹介してきたが、最後にログ監視についての取り組みを取り上げる。

ゼロトラストを実現する4つの要素

- ユーザー認証:

IDaaS2でユーザー・デバイスに基づいた認証 - エンドポイントセキュリティ:

UEM3による端末管理、EDR4で脅威対策 - アクセス制御:

セキュリティゲートウェイ、SD-WAN5/SD-LAN6で常に通信をチェックして最小限でアクセスを許可 - ログ監視:

SIEM7で通信や端末、IDの挙動を監査・分析

- 用語解説

-

-

1

ゼロトラストセキュリティ:「信頼しない(ゼロトラスト)」ことを前提とするセキュリティ対策の考え方。モバイル端末の活用拡大、テレワークなどの働き方の変化により、これまでの「社内ネットワークの端末は安全」という境界型ではなく、全ての通信を信頼しない前提でさまざまなセキュリティ対策を行うことが必要となっている。

-

2

IDaaS(アイダース):Identity as a Serviceの略。クラウド上の各種サービスで利用されるID情報などの統合管理と認証基盤を提供し、シングルサインオンを可能とするクラウドサービスのひとつ。

-

3

UEM(ユーイーエム):Unified Endpoint Managementの略。統合エンドポイント管理。ネットワークに接続された端末(エンドポイント)を包括的に集中して管理するソリューションもしくは仕組みをいう。

-

4

EDR(イーディーアール):Endpoint Detection and Responseの略。ネットワーク配下に接続されているパソコンなどいわゆるエンドポイントを監視し、疑わしい挙動や脅威を検知して対策などを講じる機能もしくは方法のこと。

-

5

SD-WAN(エスディー・ワン):Software-Defined Wide Area Networkの略。ソフトウェア制御により広域ネットワークを運用管理する技術。従来のように現場に赴いて機器の設定や調整を行うのではなく、中央のソフトウェアで広域なWANネットワークの構築や設定、制御を行うこと。

-

6

SD-LAN(エスディー・ラン):Software-Defined LANの略。会社や組織内のLANをソフトウェア制御して、運用や設定変更などを効率化・容易化する仕組み。

-

7

SIEM(シーム):Security Information and Event Managementの略。セキュリティ情報イベント管理。ファイアウォールなど複数のセキュリティ機器から情報を一元的に集めて分析を行い、同時に監視と驚異の検出、通知を行う仕組みもしくはその方法をさす。

-

1

ゼロトラストセキュリティでいうログ監視は、「SIEMですべての通信を常に監査・分析する」ことを目指す。なお、SIEMは、Security Information and Event Managementの略で、セキュリティ状況やインシデントの見える化を指す。ゼロトラストセキュリティにおいてはすべての通信を常に監視・分析する。もちろん多くのソリューションには管理画面があって、リアルタイムに状況を分析・可視化しているわけだが、それらすべてについて画面を切り替えながら常にチェックするのは管理者の大きな負担となる。

中村

さまざまなセキュリティ装置から膨大なログが上がってきますので、緊急度の高さや影響の大きさなど、本当に必要なアラートを抽出して、お客様が把握しやすいようにセキュリティの可視化を普段の運用に統合することが大切です。

多くの情報システム部門ではシステムやサーバー、ネットワークの状況なども常に監視している。それに加えてセキュリティまで管理するのであれば、管理画面を統合するなどの工数軽減の工夫が必要となる。

そこでアライドテレシスは、ITシステムのリモート監視・運用を支援するサービスとして提供している「Net.Monitor」にセキュリティ関係の情報も統合していく方向も一案として検証を実施している。専用のポータルサイトもあり、そこから機器類の状態を視覚的、直感的に確認できる。

中村

SIEMのログの管理プラットフォームをNet.Monitorに統合していくことも一案として検討しています。ログの管理は、例えばEDRでもできますし、当社のAMF-SEC8でも可能なので、どういった形で統合するのがお客様に最適なのかを含めて検証しています。

- 用語解説

-

-

8

AMF-SEC:AMF-SECurityの略。アライドテレシスが開発したセキュリティ対策ソリューション。ネットワークを構成する通信機器をソフトウェアによって集中的に制御する技術SDN(Software-Defined Networking)により、各種アプリケーションと連携して各通信機器が直接接続するネットワークのエッジ側(エンドポイント)を管理。デバイスをネットワークから自動的に遮断・隔離して被害の拡大を防ぐことができる。

-

8

福川原

ただ、どのような方法にしてもすべての通信を常に監視・分析することがゼロトラストセキュリティでは必要なので、社内ではすでに監視・分析を実施しています。そしてそれをお客様に提供する方法については現在検討・検証しているという状況です。

ゼロトラストセキュリティは一つのソリューションやサービスで完結できるものではなく、複数のソリューションやサービスを組み合わせて利用することになる。そのため運用をいかに統合していくかは一つのポイントとなる。

IT全体のセキュリティを強化するために今後も取り組みを継続

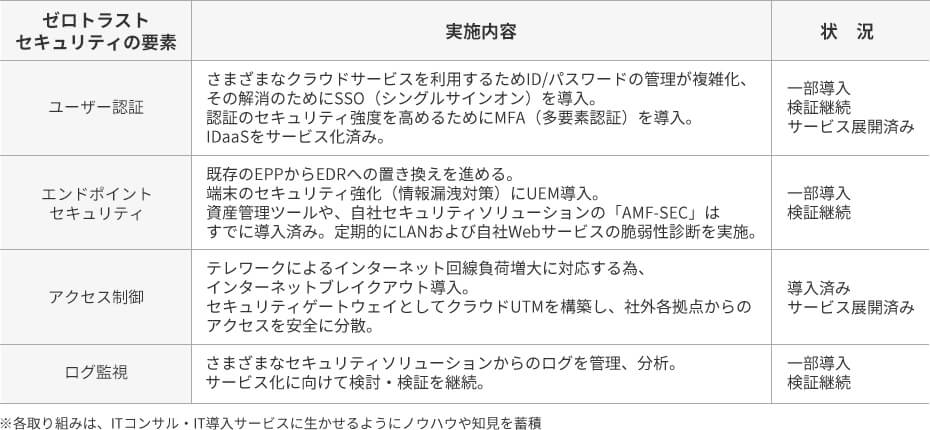

ここまでの連載で、アライドテレシスのゼロトラストセキュリティに関する取り組みを紹介してきた。取材段階での取り組みのまとめは以下の表の通りだ。

(詳細は各記事をご覧ください)

アライドテレシスの

ゼロトラストセキュリティへの取り組み

取り組みは多岐にわたっており、すでに導入が完了したものもあれば、サービス化のために検証を続けているものもある。最後にここまで登場した3名にそれぞれの立場から今後の展望を語ってもらった。

福川原

世の中が急速に変化しています。サイバー攻撃は依然として増え続けていますし、コロナ禍により社員の働く環境も大きく変わっています。そうした状況の中で、いかに情報資産を守るかは企業・組織にとって喫緊の課題です。

アライドテレシスはスイッチやアクセスポイントといったネットワーク機器だけでなく、連載の第8回で紹介したAMF-SECのようなネットワークセキュリティ技術も自社で開発しています。SASE9など、ネットワークとセキュリティの統合は近年のトレンドでもありますが、ゼロトラストセキュリティの考え方を基盤に、IT全体のセキュリティを強化するために、私たち自身が直面した課題を解決して、それをお客様に最適な形で提案・提供し、社会に貢献していきたいと考えています。

- 用語解説

-

-

9

SASE(サシー、サッシー):従来の社内ネットワークとインターネットの境界線にファイアウォールやUTMなどを置いて通信を監視する従来方式に対し、ネットワーク管理やセキュリティ機能などをクラウド上に統合して管理するという考え方。2019年に調査会社ガートナーが提唱した新しいネットワークセキュリティのモデル。

-

9

中村

コロナ禍により働き方が変わって、端末の使い方やデータの保管場所が従来とは異なり境界外にも拡大したことが、ゼロトラストセキュリティへの注目の一つの要因ですが、もう一つ、DX(デジタルトランスフォーメーション)10の推進にも関わっています。DXでは社内外のデータを連携することが一つのポイントとなります。そうした連携を進める上でもゼロトラストのセキュリティは前提となります。これからも国をはじめ多くの企業・組織でDXが推進されていくと思いますが、ゼロトラストセキュリティを導入したいと考えるお客様は増えていくと思います。

今回私たち自身がDevOps11を進めてきて分かったのは、「ゼロトラストセキュリティ」というゴールは同じではあるものの、スタート地点、つまりセキュリティに関するアプローチや優先度、これまでの取り組みが、お客様によってまったく異なるということです。アライドテレシスはこれまでの経験をもとに、お客様に対して最適な順番、優先度、コストでゼロトラストセキュリティのゴールに向かっていく提案をしていきます。セキュリティ課題の解決やDXの推進に貢献する提案など、お客様と一緒にゴールを目指していきたいと思います。

- 用語解説

-

-

10

DX(デジタルトランスフォーメーション):Digital Transformationの略。企業や組織が社会的な現象やビジネスを取り巻く激しい変化に対して、IoTやAIなど最新のデジタル技術を活用し、経済や社会に新たな価値を生み出しより良い変革を起こすこと。デジタル化が進んだ今日、企業や組織が生き残るためのキーワードとして注目を集めている。

-

11

DevOps(デブオプス):開発(Development)と運用(Operation)を組み合わせた言葉。開発チームと運用チームが協同し、製品などのビジネスの価値を生み出す仕組みやそれを行う組織をいう。開発スピード、信頼性、生産性、品質の向上が本仕組みのメリットとしてあげられる。

-

10

鈴木

情報システム部門の立場としては、自分たちも含めてすべての社員が働きやすく、同時にセキュリティも高めたいと考えています。利便性とセキュリティの両立ですね。そこでポイントとなるのがPoC(検証環境)12だと思っています。自分たちでさまざまなサービス、製品を実際に使って検証することで、自社に最適なものを選定できますし、その知見や経験をもとにお客様にもメリットを提案できる、そうした環境がアライドテレシスには整っています。

ゼロトラストセキュリティはスピード感が大事です。利便性と実効性のバランスを取りながらスピーディーに進めていくためにも、PoCを上手く使って進めていきたいと思います。最終的には、どこからでも安全・安心に仕事ができる環境を整えていくことを情報システム部門としては目指しています。

- 用語解説

-

-

12

PoC(ポック):Proof of Conceptの略。直訳すると概念実証のことで、IT業界では主に検証を行う環境を指す。新製品や新システムを実際に試し、導入したあとの影響や問題点がないかなどを事前に検証する。

-

12

「ゼロトラストセキュリティを導入したい」という方だけでなく、「テレワークを導入しているけどセキュリティが心配」「DXを進めるにあたってセキュリティはどうすればいいの?」「ネットワークの更改にともないIT全体のセキュリティも強化したい」などといった悩みを抱えている方はぜひアライドテレシスに相談してみて欲しい。自らも導入・検証してきた経験をもとに、最適なセキュリティを提案してくれるはずだ。

登場者

アライドテレシス株式会社

サポート&サービス事業本部

上級執行役員 本部長

福川原 朋広

アライドテレシス株式会社

サポート&サービス事業本部

サービスDevOps部 部長

中村 徹

アライドテレシス株式会社

IT as a Service部

情報インフラ課 IT DevOpsグループ 課長

鈴木 義一

- 本記事の内容は公開日時点の情報です。

- 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。