Wi-Fi 7が登場し、技術の進歩でこれまで以上に快適なWi-Fi環境が実現可能になりました。アライドテレシスでは、そんなWi-Fi 7の性能を最大限引き出す無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」を発売。進化するWi-Fi技術に乗り遅れないために、一緒にポイントをチェックしていきましょう。

「最近、空気が変わった?」――その原因、Wi-Fiかもしれません

「最近、なんだか職場の空気が重たい雰囲気になっている」「授業中、生徒の集中力が続かない」――職場や教室で、こんな“空気の変化”を感じたことはありませんか?

たとえば、

- オンライン会議中に「聞こえません」が連発

- タブレットの教材が読み込めず授業が中断

- 決済端末が繋がらずお客さまを待たせてしまう

…そんな経験に覚えがある人も多いはずです。

必死に準備したプレゼン、何度も練習した課題の発表・・・そんなタイミングで画面が固まったら、努力が報われない虚しさが残ります。

練習通りできているはずなのに、何度も中断しては「音が途切れてしまっているので、もう一度」と言われたら、モチベーションを維持するのも難しいでしょう。

こうした問題、実は“Wi-Fi環境の質”が関係しているかもしれません。

繋がることが当たり前だからこそ、ちょっとした遅延や途切れが、現場の雰囲気や人の集中力にまで影響を与えてしまいます。普段“あるある”と思っているWi-Fi環境の不満は、時に重要な場面での“トラブル”につながりかねないのです。

「でも今つながっていて困ってないしなあ・・・」と思った、そこのあなた!

お使いのWi-Fi環境はいつ構築されて、どんな規格の製品が導入されているかご存知でしょうか。もしかしたら、そのWi-Fi、時代遅れかもしれませんよ…?

Wi-Fiも進化しているってご存知ですか?

進化する無線LAN規格ーWi-Fiは7まで進んでいる

Wi-Fiは、数年ごとに新しい規格が登場し、通信速度や安定性、同時接続性能などが大きく進化しています。ここでは、近年登場した主要な規格について、技術的な背景を踏まえて詳しく見ていきます。

Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)

2019年ごろから普及がはじまったWi-Fi 6では、従来の「OFDM(直交周波数分割多重方式)」(Wi-Fi 4:2009年/Wi-Fi 5:2013年)から「OFDMA(直交周波数分割多元接続)」へと進化したことが特徴です。

OFDMでは複数の端末が同時に接続した際、1端末ずつ順番に通信を行っていたことで、タイムラグが生じたり非効率な通信となっていました。一方、OFDMAでは通信チャンネル(データの通り道)を小さな「リソースユニット(RU)」にグループ化することで、同時に複数の端末へRUが割り当てられ、通信効率の向上と安定な通信が可能になりました。

Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax)

Wi-Fi 6の拡張規格として2021年ごろに登場したWi-Fi 6Eは、Wi-Fi 6の機能に加え、新たに「6GHz帯」という周波数帯が利用可能になったことが最大の特徴です。6GHz帯は、Wi-Fi 6E以降の規格に適合した無線LANアクセスポイントでしか使用できないため、既存チャンネルの2.4GHz・5GHz帯よりも利用頻度が低く空いているため、混雑知らずで快適に利用できます。また、電子レンジなどの家電やBluetoothとの干渉が少なく、航空/気象レーダーによるDFS(Dynamic Frequency Selection)の影響も受けないため、安定した無線LAN環境を実現できるようになりました。

Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)

2024年から新たに規格となったWi-Fi 7では、OFDMAの進化形としてMulti-RU(マルチリソースユニット)や、Wi-Fi 6Eから解放された6GHz帯を含む複数の周波数帯を同時に利用可能な「MLO」といったさらに一歩進んだ技術が初めて導入されています。Wi-Fi 7の特長ともいえる最新技術については、次のセクションで詳しく見ていきましょう。

| Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | |

|---|---|---|---|

| 規格リリース年 | 2019年 | 2020年 ※ 日本では2022年 | 2024年 |

| 周波数 | 2.4GHz帯、5GHz帯 | 2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯 | 2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯 |

| 最大通信速度 (理論値) | 9.6Gbps | 9.6Gbps | 46Gbps |

| 主な技術 | OFDMA | OFDMA / 6GHz帯 | OFDMA + Multi-RU / MLO / OpenRoaming |

もっと詳しく知りたい方はこちらもチェック!

“つながり方”の進化:Wi-Fiを支える3つの技術

Wi-Fi 7で登場した新技術

Multi-RU(マルチリソースユニット)

Wi-Fi 7で導入された「Multi-RU(マルチリソースユニット)」は、同時に複数の端末にRUを割り当てるだけでなく、1つの端末に複数のRUを割り当てることが可能になりました。

イメージしやすいように、トラックで荷物を運ぶ場面を例に説明します!

Wi-Fi 6のときは、トラックの荷台に載せられる段ボールは「1人1個」という制限がありました。つまり、大量の荷物を持っている人は何度も往復しなければならず、効率が悪かったのです。

それがWi-Fi 7になったことで、荷台に載せられる段ボールの個数を荷物の量に応じて、2個分、3個分と柔軟に割り当てることができるようになりました。これが「Multi-RU」の考え方です。

この仕組みによって、例えば動画の再生やビデオ会議といった大きいデータの通信でも、より速く快適な通信を実現でき、ストレスの少ないネットワーク利用につながります。

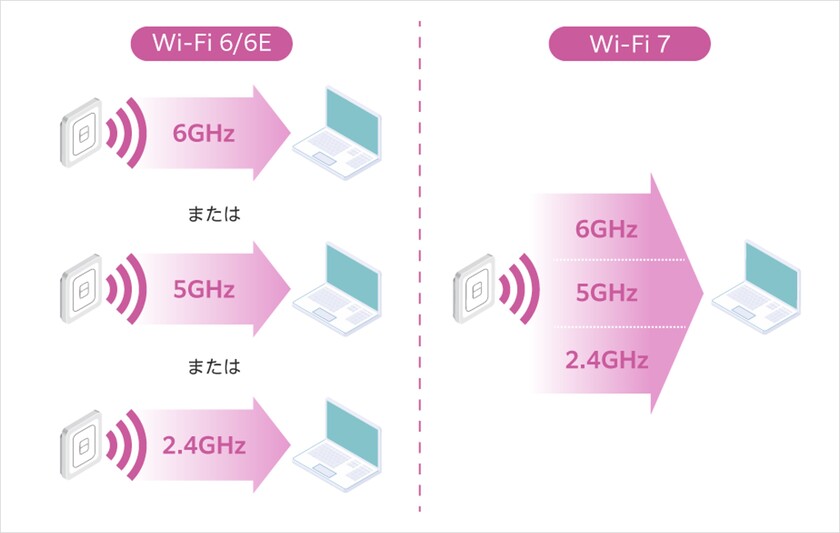

MLO(Multi-Link Operation)

複数の周波数帯(2.4GHz・5GHz・6GHz)を組み合わせて通信することが可能になりました。従来は、どれか1つの周波数帯を選んで通信していたことで、混雑や干渉が起こると通信が遅くなったり途切れたりしていました。一方で、「MLO(Multi-Link Operation)」では、複数の周波数帯を同時に利用するだけでなく、状況に応じて最適な周波数帯を選択して通信する仕組みへと進化しました。

この仕組みは、各周波数帯を道路だと思って考えるとわかりやすいです。

いままでは、一度その道路を走り始めると車線変更はできませんでした。もちろん、車の数が思ったより多く渋滞していても、事故が起こって進まなくなってもです。

そこで新たに誕生したのが、 2.4GHz・5GHz・6GHzの3本の道路をどこでも使える、空いている道を自動で選んでくれる「MLO」です。

これにより、見ていた動画が途中で止まる、ビデオ会議の音声が途中でとまるといったことがグッと減るのです。

いま注目のWi-Fi技術

OpenRoaming

「OpenRoaming」は、公共Wi-Fiへの自動かつ安全な接続を可能にする世界標準の仕組みで、もともとは大学や研究機関向けに展開されていた「Eduroam」をベースに開発されました。

Eduroamでは、学生や研究者が所属機関のアカウントを使って、他大学のWi-Fiにログイン不要で接続できる仕組みが整っていました。この「自動接続・高セキュリティ」というコンセプトを、空港・駅・カフェなどの一般の公衆Wi-Fiにまで拡大したのがOpenRoamingです。

OpenRoamingは、まるで全国展開しているチェーン店の会員証のようなものです。

一度会員登録しておけば、どの店舗に行っても、いつ来店しても、名前や住所を入力する必要はありませんよね。

OpenRoamingも同じように、一度認証しておけば、対応するWi-Fiスポットでは自動的に接続が切り替わるため、「つながるかどうか」を気にすることなくWi-Fiを使うことができます。

小話:自宅のWi-Fi、気にしてた?

最新のスマホやゲーム機が出ると、欲しくなりますよね。

最近スマホの充電の持ちが悪くモバイルバッテリー必携な私も、最新のスマホに買い替えようか悩んでいる今日この頃です。

新しく発売される機種の多くは、Wi-Fiにおいてもアップデートされており、ほとんどでWi-Fi 7に対応しています。ということは、家でスマホを使うときはWi-Fi 7の通信ができる――そう思った方もいるのではないでしょうか。

しかし、実際には自宅のWi-Fiルーターの規格こそがカギを握っているのです。

「ご自宅のWi-Fiルーター、どの規格まで対応していますか?」

りんごマークで有名なスマホの最新機種を持っている上司に聞いてみました!

答えはまさかの「IEEE 802.11b(1999年策定の規格)」。(昔すぎて飲み込むのに時間かかりました…)

スマホは最新規格のWi-Fi 7に対応していても、肝心のWi-Fiルーターが対応していないので、自宅のネットワークは遅いそうです…

つまり、Wi-Fi 7の通信を体感するには「端末(スマホ)」と「Wi-Fiルーター」の両方がWi-Fi 7の規格に対応していることが必要なのです。

みなさんもぜひ、自宅のWi-Fiルーターがどの規格まで対応しているのか、チェックしてみてはいかがでしょうか?

「増える無線」をスマートに管理

Wi-Fiを使うことが前提のいまの時代、接続する端末が増えると同時に、それを支える無線LANアクセスポイントの台数も増加しています。そのため、ネットワークの運用・管理はますます複雑になり、そこを担う情報システム担当者を悩ませています。

業務にダイレクトに影響することが多い無線環境を含むネットワークですが、その複雑さや求められる専門性ゆえに、「バージョンアップや設定の変更に時間がかかる」「どこで障害が起こったかわからない」などといった課題があります。

こうした課題に対して、ネットワークマネジメントソフトウェアの導入が有効です。

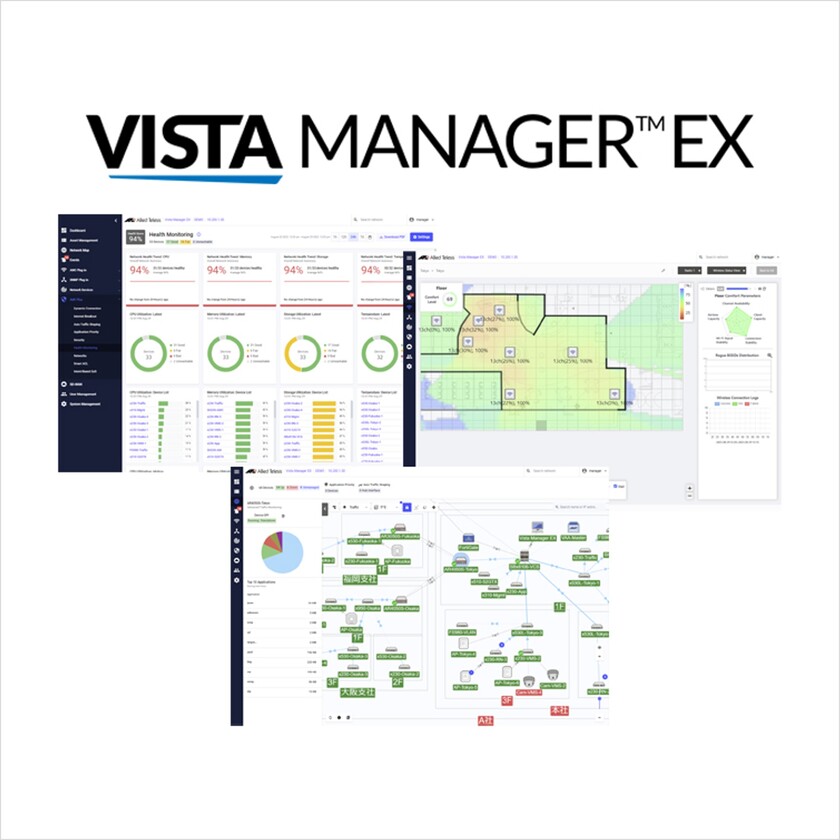

アライドテレシスの「Vista Managerシリーズ」は、ネットワークの運用を見える化・自動化・効率化するための統合管理ツールです。

ネットワーク管理ソフトウェア「AT-Vista Manager EX」

- ネットワークを自動認識してマップを作成

- ネットワーク全体を俯瞰し、リアルタイムで状況把握

- 有線・無線LAN問わず、また 他社製品も含めマップ上で一括管理

- 検出された障害や脅威が一目でわかり、迅速な対応を実現

<詳細はこちら>

新発売「AT-TQ7613」でますます快適な無線LAN環境を

ここまでお読みいただいたみなさまには、最新規格であるWi-Fi 7がどれだけ進化しているか、その“度合い”を実感いただけたのではないでしょうか。

現状使用している端末とあわせ、オフィス・病院・庁舎・教室など…それぞれの場所に適した無線LAN環境を構築することが大切です。

そして今後、より多くのデータを高速かつ安定して処理できる通信環境が求められる時代に備えるためにも、将来のニーズを見据えた製品選びが欠かせません。なかでもWi-Fi 7対応の無線LANアクセスポイントは、これからのICT環境を支える基盤となる存在です。

業種別に見る無線LAN環境の課題とWi-Fi 7導入のポイント

医療

医用画像や電子カルテといった大容量データのやり取りによる通信遅延や患者が持ち込む端末による電波干渉、そしてセキュリティの確保が重要な課題となっています。

- 3つの周波数帯を活用し、論理的にネットワークを分けてセキュリティを向上

- アライドテレシス独自技術の「AWC(自律型無線LAN)」で電波を自動調整し、病棟内の電波干渉を回避

公共

自治体では、職員も来庁者も快適かつ安全にWi-Fiを利用できる環境の整備が求められています。加えて、災害時には住民向けにフリーWi-Fiを迅速に開放できる柔軟なネットワーク設計が重要です。

- OpenRoamingとの連携でSSIDやパスワード管理不要、来庁者は安全にWi-Fi接続が可能

- 大容量/低遅延の通信で、業務効率化はもちろん、災害時の情報伝達にも強いネットワークを構築

文教

教材のダウンロードや動画視聴の同時接続による通信の混雑や遅延が課題となっているほか、校務DXの推進により、学習系と校務系ネットワークの統合が進み、安定した通信とセキュリティの両立が求められています。

- 複数帯域を同時並行で活用する「MLO」で、多数端末が同時に接続しても安定・高速な通信を実現

- 10G対応スイッチと10G×2ポート搭載の無線LANアクセスポイントで校内ネットワーク全体のパフォーマンスを大幅に向上

企業

オフィスのフリーアドレス化やハイブリッドワークの普及により、あらゆる場所でWi-Fiを使えることが当たり前となっています。加えて、ゲスト用Wi-Fiやクラウドアプリの利用増加で接続数が予想以上に膨らみ、帯域不足や接続不安定といった課題も顕在化しています。

- 6GHz帯を使用することで、混雑知らずの安定した電波環境を実現

- 同時接続数の増加、高速通信で、通信遅延・切断も発生しない

アライドテレシスのWi-Fi 7対応 無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」

アライドテレシスでも、Wi-Fi 7対応の無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」を発売いたしました。

快適な無線LAN環境の構築にぜひお役立てください。

法人向け Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」

- 本記事の内容は公開日時点の情報です。

- 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

ネットワークのお困りごと、まずは相談してみませんか?

現状の把握から課題の解決まで 一緒に考え抜きます!

- どうしたいいかわからないから、とにかく相談に乗ってほしい!

- サービスやソリューションについて、もうすこし聞いてみたい。

- 新しいツールを取り入れたけど、通信が遅くて使えない…。

- 他ベンダーを使っているけど、アセスメントや保守をお願いしたい。

ネットワークのお困りごと

まずは相談してみませんか?

何から始めればいいのか分からずに悩んでいる方、サービスやソリューションについてもう少し詳しく聞きたい方、まずはお気軽にご相談ください!

現状の把握から課題の解決まで、私たちが一緒に考え抜き、最適なサポートをご提案いたします。

とは?

とは?