順天堂大学医学部附属順天堂医院 様

- 目 的

- ネットワークの安定稼働 運用・管理の効率化 セキュリティの強化 ネットワーク監視の強化 業務効率の向上

- プロダクト・サービス

- Vista Managerシリーズ AMFPLUS CLOUD

- 規 模

- 1,000~4,999

医療DXにも積極的に取り組む順天堂大学

順天堂大学は「不断前進」を理念に掲げ、差別のない教育環境「三無主義」を実践している。9学部、5研究科、6つの附属病院を有する健康総合大学であり、国際レベルで教育、研究、医療、リベラルアーツを通じた社会貢献と人材育成に取り組んでいる。総病床数3,419床(附属6病院合計)のネットワークを背景に、先進医療から精神医療まで専門性を高め、国内外での連携を強化している。

この医療連携ネットワークを有効に活用しながら、学部や各講座・研究室の枠にとらわれることなく幅広いニーズに対応し、臨床研究を推進しているのが、革新的医療技術開発研究センターである。同センターの藤林 和俊准教授は、「現在はバイオリソースリサーチセンターにも所属し、生体情報システム化研究室の一員として、リアルワールドのデータ利活用を推進しています。データ連携を順天堂としてどう進めれば良いか、そこにIoTも関わってきますので、今回の共同研究にも参画しています」と話す。

順天堂大学は一方で、医療DXの分野にも積極的に取り組んでいる。メタバース技術を活用したバーチャルホスピタルもそのひとつで、「メタバース空間では順天堂医院を模したバーチャルホスピタルを再現して、通院前に病院がどのようになっているのかを確認したり、面会や治療などのさまざまな体験ができるようにしていきます。今後はスマートフォンにも対応していく予定です」と話すのは、順天堂大学 情報センター本部 本郷地区情報センター 次長(兼務 センター長補佐)の杉村 雅文氏だ。

附属6病院の1つ、順天堂医院の医療情報システム導入は1993年から始まり、段階的に導入されてきた。1999年にはオーダリングシステム、2009年には入院部門の電子カルテシステム、2015年には外来部門でも電子カルテシステムが運用されるようになった。2019年からは各棟のネットワーク更新が行われ、2023年には医療情報システム自体の更新も実施された。これらの更新はアライドテレシスとの関係も深く、順天堂医院1号館の更改やB棟の学内・医療フロアスイッチ更改、附属浦安病院の院内ネットワーク更改など、医療情報システムを支えるネットワークの継続的な改善が進んでいる。

「AMF Plus」の有効性を実証するスピンオフ実験を実施

順天堂大学とアライドテレシスは2022年、医療現場におけるIoTデバイスやヘルスケアデータの新たな活用法を見出し、実用化に向けた次世代の病院IoTモデルの確立を目的に、共同研究講座を開設。この共同研究は、IoTデバイスの位置検出やサイバーセキュリティの導入により、円滑で効率的、かつ安全な運用管理の実現をテーマに実施している。

その共同研究講座とあわせて2024年、同社が開発中のソリューション「AMF Plus」の有効性を実証するスピンオフ実験を産学共同で実施した。

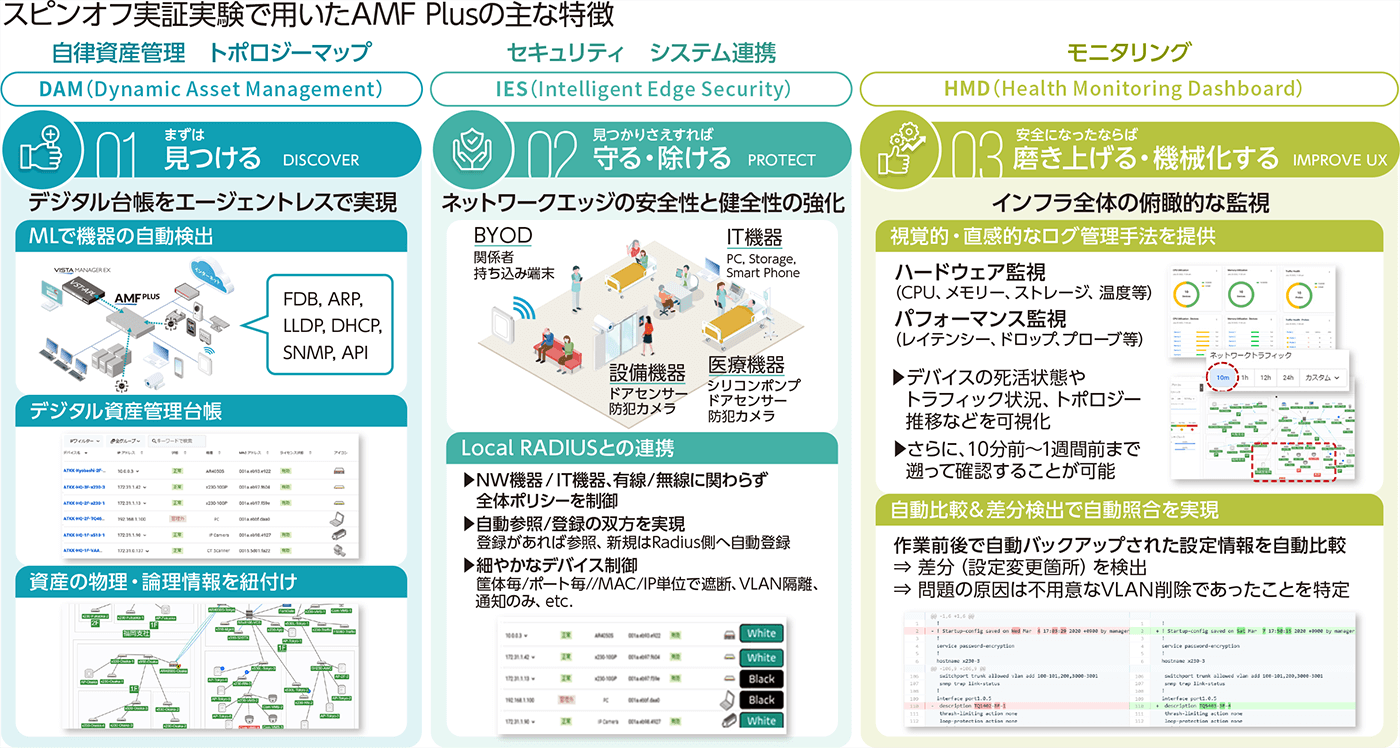

AMF Plusは、ネットワークに接続されるあらゆるIT/OT資産の管理を強化し、適切なセキュリティ対策を適用することでネットワーク全体の堅牢性を高めるソリューションだ。さらに潜在的なトラブルを事前に検知することで予防・保全を可能とし、これらを生かしてITインフラ全体の運用の質を向上させることができる。その特徴である「デジタル台帳をエージェントレスで実現」「ネットワークエッジの安全性と健全性の強化」「インフラ全体の俯瞰的な監視」の3つの観点から、その有効性、とくに厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(以下、厚労省ガイドライン)対策にも有効であることを実地で実証することが、今回のスピンオフ実験の目的だ。

厚労省ガイドラインは2023年5月に改定され、第6.0版となった。改定の主な目的は、医療機関の診療業務に影響を与えるサイバー攻撃への対策強化と、医療情報システムの安全管理を向上させることである。構成は全体的に見直され、ゼロトラストのセキュリティアプローチや、非常時の対応策も具体化されている。またクラウドサービスの利用リスクやネットワーク機器の安全管理措置に関する新しい指針も含まれている。とくにITインフラに関しては、「セキュリティ対策」や「システム運用」「情報管理」についてこれまで以上の強化が求められており、これらをAMF Plusがもつ、有線/無線、LAN/WANといったインフラ全体の統合管理機能がワンライセンスで実現可能であることを実証する。順天堂医院のように大規模な医療機関の場合、部門間の情報共有が困難になることや、資産管理が適切に行えていないことも多くあり、AMF Plusがそうした課題解決に有効であることを示す狙いもある。

厚労省ガイドライン対策にも有効であることを実証

実証実験は順天堂医院の特定フロアで実施された。検証用スイッチを設置して、各クライアント端末が流すパケットを受信することで、接続機器を検出できる仕組みを構築。AMF Plusの端末検出機能を有効にし、その30秒後には接続機器を自動的に検出、最大150台の機器が接続されたことを確認した。管理端末も管理外端末も検出できることで、日々自動更新されるデジタル台帳として、エージェントレスで資産管理を実現することを実証。実験に参加した藤林准教授は、「通常目に見えないものですので、それが視覚化されることがこれほど便利なものなのかと感じました」と振り返る。

また資産管理台帳をセキュリティポリシーと連動することで、たとえば利用者の誤認識や誤操作によって端末を院内LANに接続しても、ネットワークやシステムを守る仕組みを構築でき、ネットワークエッジの安全性と健全性を強化できることを実証。AMF Plusでは未確認状態の端末に対して管理者がGUIで認証の許可/拒否を選択できる。「ある程度スクリーニングができることは大事です。全ての端末を同じ人が監視するのは物理的に難しいので、優先度が付けられるような形で運用側に情報がフィードバックされるAMF Plusの仕組みはよく考えられていると思いました」と藤林准教授。

さらにダッシュボード上で機器のリアルタイムな状態監視や過去に遡ってステータスを表示できること、設定前後の差分が明確化されることなどを確認。インフラ全体の俯瞰的な監視を実証した。これによりアライドテレシスの機器のみならず、SNMPに対応していればサーバーでもストレージでも、IT機器、医療機器に関わらず監視が可能なため、医療システム、情報機器を包括した死活監視を行うことができ、院内ネットワーク全体の品質を定期的に管理し、管理手法を確立することが可能となる。

AMF Plusライセンス1本で管理の一元化を実現

実証実験の評価として、「AMF Plusによりネットワーク上の機器を全て可視化できました。ネットワーク機器だけでなく端末などネットワーク上にあるものが可視化できることで、管理の負担軽減、効率化が進む効果があると思います」と杉村氏。医療機関では通常、デバイス発見、資産管理、デバイス認証、ネットワーク監視といったシステムやライセンスが分かれており、それをいかに統合して効率化できるかという課題があるが、AMF Plusの最大の特徴は、これらをライセンス1本で実現できることだ。以前、無線LANを使った医療機器が医療情報システムに干渉して接続できないというケースもあったというが、こうした管理が異なるネットワーク干渉も、AMF Plusであれば視覚的かつ容易に原因を切り分けることが可能となる。

今回の実証実験では主に現場や先生との調整など実作業に関わった、順天堂大学 情報センター本部 本郷地区情報センターの吉田氏は、「将来的には統合管理を実現して、AIなり機械学習で見つけた何らかの異常値を自動化による適正な処理で止めるといったところまで進むとさらに良くなるかと思います」と語る。また順天堂大学 情報センター本部 本郷地区情報センターの大内 捺稀氏は、「MDMやEDRの管理なども行っていますが、AMF Plusでそうした部分も一元的に管理できるようになれば、私たち現場の負荷は軽減できるのではないかと期待します」と話した。

最後に、引き続き次世代病院IoTネットワーク共同研究講座で研究を続ける藤林准教授は、「私たちの研究は基本的にネットワークを利用した管理方法が共通していますので、親和性があると思います。これからの共同研究を通じて、どう連携していくかの具体的な計画を固めていく予定です。現在はWi-Fiを使った資産管理の実験を進めていると聞いており、その結果AMF Plusの情報もより充実すると思いますので、管理者の負担を軽減するためには、優先順位を機械学習で見極める必要がでてきたり、自動化も必要になるでしょう。そうした取り組みの進展を大いに期待しています」と語った。

アライドテレシスはこれからも、順天堂医院の課題解決、医療DX推進を強力に支援し、製品や技術、サポートの提供だけでなく、共同研究や実証実験などにも積極的に参加、提案を実施していく。

導入ネットワーク構成イメージ図

導入企業基本情報

順天堂大学

革新的医療技術開発研究センター

准教授

藤林 和俊氏

順天堂大学

情報センター本部

本郷地区情報センター 次長

(兼務 センター長補佐)

杉村 雅文氏

順天堂大学

情報センター本部

本郷地区情報センター

大内 捺稀氏

- 病院名

- 順天堂大学医学部附属順天堂医院

- 所在地

- 東京都文京区本郷3丁目1番3号

- 開設

- 1838年

- 院長

- 桑鶴 良平

- 病床数

- 1,051床

- URL

- https://hosp.juntendo.ac.jp/

1838(天保9)年、学祖・佐藤泰然が江戸・薬研堀(現在の東京都中央区東日本橋)に設立したオランダ医学塾・和田塾に端を発し、今につながる日本最古の西洋医学塾。

※病床数の内訳:一般1,036床、精神15床