BCP対策ソリューション

組織のリスクマネジメントに欠かせないBCP対策

BCPとは、「Business Continuity Plan」の略で、日本語では「事業継続計画」と呼ばれます。災害、パンデミック、テロ・攻撃といった非常事態の発生に備え、被害を最小限に抑えつつ事業の継続を可能とするための、平常時の活動や緊急時の対処方法を決めておく計画のことを指します。近年では特に大規模災害などが多発していることを受けてBCP対策への注目度が高まり、内閣府の調査では「BCP策定済み」「策定中」と回答した企業は大企業の85.6%、中堅企業では57.6%にのぼっています。

参考:内閣府 令和 5 年度 企業の事業継続及び防災の取組に 関する実態調査

(https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/chosa_240424.pdf 内閣府:政策統括官(防災担当)付 防災計画担当参事官室)

ITシステムのBCP対策

現在の社会において、ITシステムは業種・業界を問わず事業に不可欠なインフラとなっています。 災害などによってシステムの停止やデータの喪失が起こった場合、事業の停止にもつながりかねません。

しかし、非常時にも安定稼働するシステムや重要なデータを保護する仕組み、遠隔地からでも対応できる方法があれば、いち早く事業を守るために行動することが可能です。災害時にこそこれらのシステムを稼働させるために、すべての基盤となるネットワークにも備えが必要です。

これらは、ITシステムの運用維持に特化した「IT-BCP」と呼ばれる範囲の対策にもつながります。

さらに、近年ではサイバー攻撃によって事業継続が脅かされるというIT環境特有のリスクも重要視されています。

NISCから「政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン」や、厚労省からは「サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)策定の確認表」が公表されるなど、こうしたリスクを回避するためのBCP策定を推進する動きが高まっています。

こうした災害やサイバー攻撃の被害を最小限に抑え、事業に関わる人命や設備・資金などをより強固に守るためにも、ITシステム面からの対策、そして運用体制の構築・訓練も含めた計画の策定が求められます。

IT-BCP対策のポイント

- ネットワーク・システムの安定稼働

- リモート環境の整備

- セキュリティ対策 安心・安全なシステム運用の継続

- 運用体制の確立

- 災害時用Wi-Fi環境の整備

ネットワークからセキュリティまで

幅広いBCP対策を支援!

ネットワーク・システムの安定稼働

非常時には従業員の安否確認や遠隔地からの対応・指示など素早いコミュニケーションが求められますが、その時にネックとなるものが通信の遮断です。災害などによる自社内の機器故障以外にも、回線障害や混雑も想定して通信手段を確保しておく必要があります。

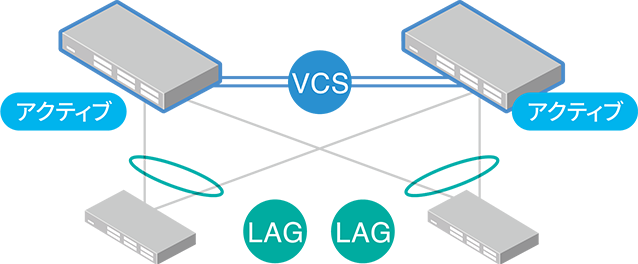

機器障害が発生しても冗長機能で通信を継続

複数台のスイッチを仮想的に1台とする技術VCS(バーチャルシャーシスタック)で、1台が停止した場合でも通信を継続できます。また、配下スイッチとの接続もLAGによる経路冗長が可能です。優れた冗長性・継続性で、安定稼働を支援します。

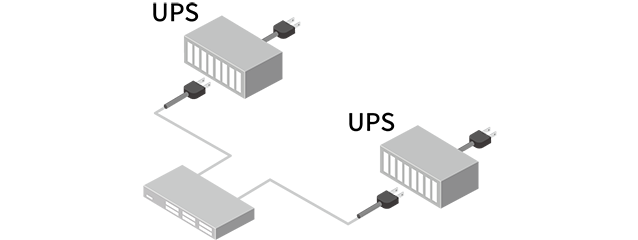

停電・電源異常に備える電源冗長・UPS装置

電源を冗長化することで、1台の電源が故障した場合でも、もう1台の電源で継続して通信することが可能です。さらにUPS(無停電電源)装置を導入することで、外部電源障害にも対応し、無停電状態を維持できます。

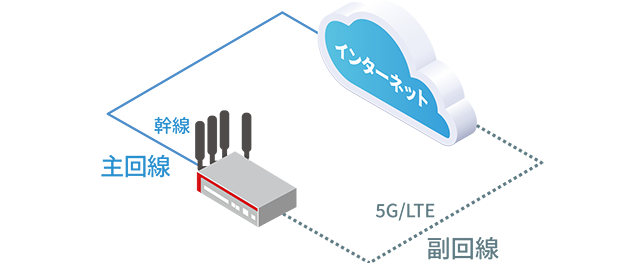

WAN回線冗長による外部との通信経路確保

5G/ LTE通信に対応したルーターで、幹線がダウンした場合には5G/LTE通信へ切り替えを行うことで、トラブル発生時でも通信を継続可能です。災害発生時でも通信環境を確保します。

HCIによりシステムの稼働環境の安全性・安定性を向上

部門やサイトごとに点在していたサーバー群を仮想化技術により統合することで管理負担を軽減します。仮想マシンのデータを遠隔地やパブリッククラウドに保管しておくことで、災害時には遠隔地でシステムを稼働させることが可能です。

リモート環境の整備

非常事態が発生した場合、オフィス以外の場所からでも業務を継続できることが重要です。そのためにはテレワークなどのリモート環境でも安定・安全にネットワークにアクセスできる環境を整備する必要があります。

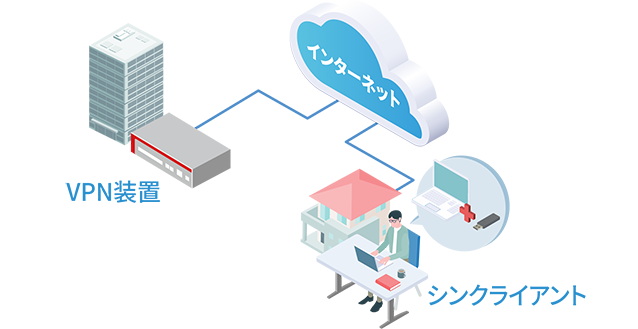

出社困難な時でもテレワークで対応を可能に

既存の資産を活かしながら、シンプル・低コスト・高セキュリティかつ短期間で導入でき、安全・安心な在宅勤務環境を構築します。災害時にも自宅から業務を継続可能です。

セキュリティ対策 安心・安全なシステム運用の継続

サイバー攻撃の手段は日々巧妙化しており、セキュリティ対策を行っていても全ての攻撃を完全に防ぐことは非常に困難です。万が一侵入された場合でもシステム運用を継続できるように備え、被害を最小限に抑えるための対策も必要になります。また、不測の事態に備えたバックアップなどでデータを保護することが求められます。

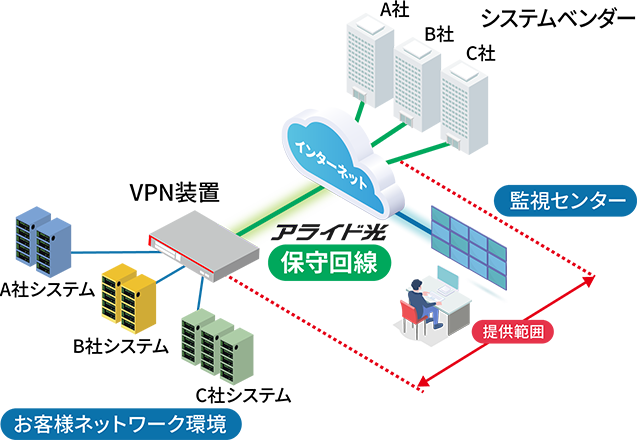

セキュリティホールになりやすい保守回線の集約

複数のリモートメンテナンス用回線がある場合には、その回線を集約することで、アクセス経路やVPN装置を一元管理できます。不正アクセスなどのリスクを軽減し、安定したシステム運用の継続を支援します。

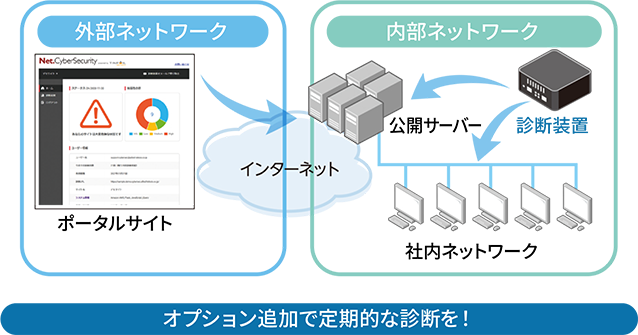

ネットワークの脆弱性を把握してサイバー攻撃を防御

自社のWebサイトや社内のLANシステムが抱える脆弱性を簡単・手軽に診断可能です。セキュリティリスクを減らすため、まずはシステムの脆弱性診断を実施し、潜在的な問題を洗い出すことが重要です。

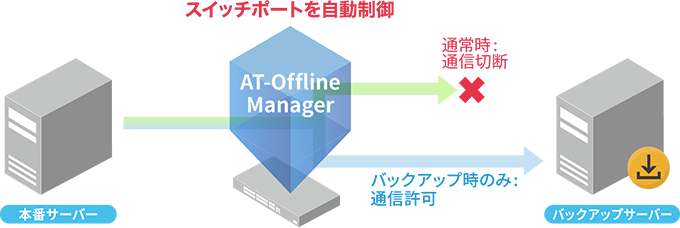

重要なデータのバックアップをオフライン環境で保護

データバックアップ環境をネットワーク制御で自動オフライン化でき、バックアップデータを安全に管理することができます。万が一ランサムウェア被害に遭った場合でも、データの復元が可能です。

運用体制の確立

BCPは計画の策定やシステムを導入して終わりではなく、いざという時に効果を発揮するよう、日頃からの訓練や定期的な内容の見直し・改善を行うことが重要です。組織内の全員が的確に行動し、導入したシステムを正しく活用することで、事業の素早い復旧と継続が可能になります。

24時間365日リモート監視で安定運用

ネットワークからサーバーまでITシステムを24時間365日リモート監視し、システムの安定運用を支援します。万が一の障害発生時もリモートから切り分けを実施するため、迅速な復旧を支援します。

組織のセキュリティインシデント対応スキルの向上を支援

フィッシングメール訓練やインシデント対応訓練を通じて、サイバー攻撃への実践的な対応スキルを習得できます。サイバー攻撃やインシデントの被害を最小限に抑え、組織全体のITリテラシー向上を支援します。

災害時用Wi-Fi環境の整備

災害時には多くの方が避難所へと避難します。その際に避難所では、安全かつ安定したインターネット環境を提供し、迅速な情報共有や支援活動が行える環境を整えることが重要です。防災無線LANの整備により、災害時でも確実な通信手段を確保し、行政や支援機関との連携、家族や知人との連絡手段の確保が可能になります。

防災無線LANで災害時に通信環境を提供

発災時には災害用SSID「00000JAPAN」を利用して、誰でも避難所で通信ができるWi-Fi環境を構築することが可能です。避難所で誰でもスマートフォンなどを利用して情報収集できる環境を提供します。